L’église Saint-Jean-Baptiste, vigie baroque au cœur des Belleville

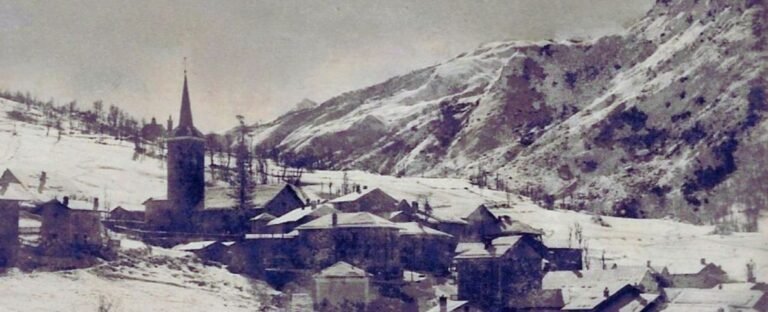

Dominant le village de Saint-Jean-de-Belleville depuis son promontoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est bien plus qu’un simple édifice religieux. À travers ses pierres, ses retables et son histoire mouvementée, elle incarne l’identité profonde de cette vallée perchée entre Tarentaise et Maurienne. Du Moyen Âge aux reconstructions baroques, de la Révolution à l’incendie dévastateur de 1928, l’église Saint-Jean-Baptiste raconte en silence les grandes heures et les épreuves vécues par les saint-jeannais.

Une origine médiévale sur fond d’organisation rurale antique

Le toponyme “Belleville” trouve son origine dans le latin bella villae, désignant une grande exploitation agricole, sans doute en place dès l’époque gallo-romaine. Le site de Saint-Jean-de-Belleville, grâce à sa position stratégique sur les hauteurs, devient progressivement un centre villageois structuré. Dès le XIIᵉ siècle, une communauté paroissiale est attestée, placée sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, figure centrale de la piété alpine et patron des artisans, bergers et cultivateurs.

Jusqu’à la Révolution française, la paroisse reste sous l’influence des archevêques-comtes de Tarentaise, installés à Moûtiers, qui détiennent également des droits féodaux sur le territoire. Mais la proximité des terres des ducs de Savoie, propriétaire sur le territoire de Saint-Martin-de-Belleville, donne lieu à de longues rivalités territoriales, reflet des tensions politiques entre pouvoir ecclésiastique et autorité ducale.

Une église remaniée à l’époque baroque

L’édifice que nous découvrons aujourd’hui n’est pas celui du Moyen Âge. Bien que son plan et son clocher conservent des traits romans (notamment un chevet plat), l’église est profondément remaniée à partir de la fin du XVIIᵉ siècle. Cette période correspond à l’essor de l’art baroque alpin, porté par la Contre-Réforme et la volonté de l’Église catholique d’éveiller les sens et la foi par la beauté.

Les nefs latérales sont reconstruites en 1727 par des maîtres-maçons venus du Piémont, témoignant des échanges permanents entre les deux versants des Alpes, unis à l’époque au sein des États de Savoie. Le baroque savoyard s’y exprime avec retenue, mais clarté : jeux de volumes, retables sculptés, présence d’or et de polychromie mesurée, le tout au service du message religieux.

Un décor baroque tardif, entre effacement et renouveau

Un premier retable majeur est réalisé en 1681 par Jean-Marie Molino, sculpteur originaire du Piémont, mais il disparaît en grande partie lors des troubles de la Révolution française, période où de nombreuses œuvres religieuses sont détruites, vendues ou brûlées.

C’est en 1830 qu’un nouveau retable principal est installé. Il présente une grande toile représentant le Baptême du Christ, œuvre du peintre Hyacinthe Pignol. Ce tableau s’inscrit dans la continuité des représentations religieuses classiques post-baroques. De part et d’autre, dans les niches latérales, se dressent les statues de Saint Pierre et Saint Paul, tandis qu’au sommet, Dieu le Père est figuré tenant le globe terrestre, accompagné des médaillons de la Vierge et de Saint Jean. Cette composition savante témoigne de la résilience de la foi locale, même après les bouleversements révolutionnaires.

Le rôle protecteur de l’église dans l’histoire du village

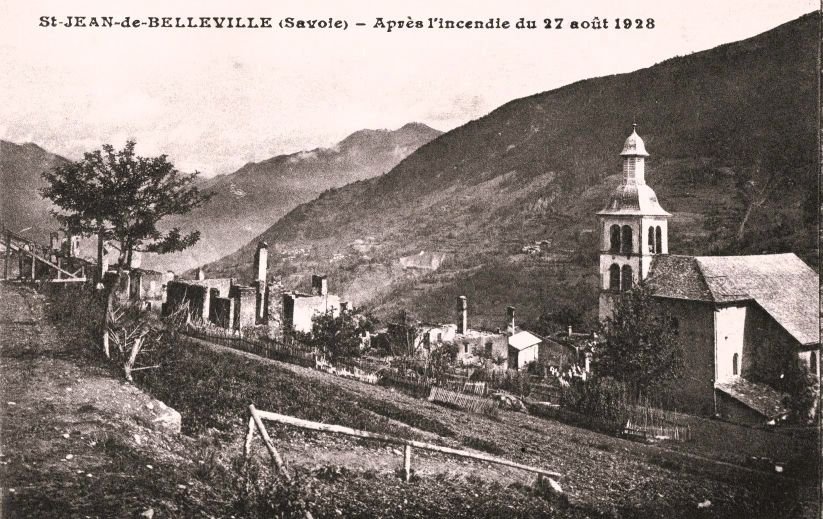

L’un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente du village est sans doute l’incendie du 27 août 1928, qui ravage 90 % de Saint-Jean-de-Belleville, à une époque où les constructions en bois étaient encore majoritaires. Le feu, parti d’une grange, se propage rapidement, attisé par un vent sec. Pourtant, l’église reste intacte, miraculeusement épargnée grâce à l’anneau de terre dégagé autour d’elle par l’ancien cimetière : une disposition qui agit comme un pare-feu naturel, sauvant aussi les quelques habitations proches.

Cet événement a renforcé l’attachement des habitants à leur église, perçue non seulement comme un lieu de culte, mais aussi comme un refuge et un symbole de résilience communautaire.

Un patrimoine de proximité, porteur de mémoire

Les processions, les croix de chemin, les oratoires jalonnant les sentiers de montagne témoignent d’une piété populaire enracinée. Le règlement des processions de 1748 mentionne régulièrement ces déplacements rituels entre les hameaux, rythmant l’année religieuse et renforçant les liens entre les communautés dispersées.

L’église Saint-Jean-Baptiste conserve aussi dans ses murs les traces de ce passé : statues en bois, instruments liturgiques anciens, objets singuliers comme le trézain, roue à clochettes utilisée durant la Semaine Sainte, qui faisait entendre sa mélodie lors des cérémonies religieuses les plus solennelles.

Conclusion : un monument d’histoire vivante au cœur de la Savoie

L’église Saint-Jean-Baptiste n’est pas un simple édifice patrimonial : elle est un témoignage vivant de l’histoire spirituelle, sociale et artistique de la vallée des Belleville. De la domination ecclésiastique des archevêques de Tarentaise aux influences artistiques piémontaises, des épisodes révolutionnaires aux drames modernes comme l’incendie de 1928, elle incarne les luttes, les renaissances et les croyances d’un territoire montagnard profondément attaché à ses racines.

Pour les amateurs d’histoire locale, de généalogie ou d’art religieux, une visite de cette église s’impose comme une plongée précieuse dans le passé d’une vallée fière et discrète, où chaque pierre a quelque chose à raconter.

📌 À découvrir également dans la vallée :

- Église Saint-Martin de Saint-Martin-de-Belleville

- Chapelle Saint-Barthélemy à Villarenger

- Le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie

Crédit photo

- Image de couverture : Église Saint-Jean-Baptiste – vue du haut de Saint-Jean-de-Belleville – capture Google Maps modifiée

- Détail du retable l’église Saint-Jean-Baptiste – FACIM

- Carte postale ancienne – Saint-Jean-de-Belleville après l’incendie du 27 août 1928 – Auteur inconnu